Vorwort zur Eröffnung der Ausstellung "Tragödie der Gefangenschaft" am 13. Januar 2004 in Vologda

Vor mehr als fünfzig Jahren, als mein Bericht enstand, habe ich mir nicht träumen lassen, daß ich mit ihm gewissermaßen noch einmal in den Rayon Wologda zurückkehren würde. Erst nach Jahren habe ich bemerkt, daß die lange Zeit der Kriegsgefangenschaft mit ihren sehr harten seelischen und körperlichen Belastungen doch auch positive Seiten hatte. Ich habe dort und seitdem viel gelernt und ein sehr positives Verhältnis zu russischem Land und seinen Menschen entwickelt. Ich liebe russische Musik, Literatur, Malerei und Baukunst und habe fünf weite Reisen im ehemaligen Sowjetrußland unternommen. Dabei habe ich meine Kenntnisse über Land und Menschen sehr erweitert.

Ich freue mich sehr, daß in Wologda eine Ausstellung stattfinden soll, die für das Verständnis zwischen unseren Völkern und den Frieden förderlich sein wird.

Ich wünsche diesem Projekt einen ganz großen Erfolg!

Herbert Thieß

Trostberg

S e h n s u c h t

Die Birkenzweige wehen im Wind...

Der Frühling ist da und mit ihm sind

die lieben Vögelein alle gekommen.

Ich habe ihr süßes Lied vernommen.

Das Herz ist voll Hoffnung und Sonnenschein-

vergessen des harten Winters Pein.

Es jauchzet die Welt vor Liebe und Glück.

O bringet auch uns das Leben zurück.

Gedichtet in sowjetischer Kriegsgefangenschaft

in Tscherepowez im Frühling 1949 von Herbert Thieß

Herbert Thieß: Als Bauarbeiter in der Sowjetunion

München, im April 1952

Staatliches

Berufspädagogisches Institut

Einlauf: 6. Mai 1952 Nr. 1894

Zulassungsarbeit zur staatlichen Prüfung für das Gewerbelehramt S A c 13

Spätere Einfügung

Diese Arbeit mußte ich damals über ein einziges Wochenende schreiben, mehr Zeit hatte ich nicht, da ich in der Studienzeit 1950/52 ständig an der Berufsschule nebenamtlich zwischen 18 - 26 Wochenstunden Unterricht gab, samstags auch noch 4 Stunden Mathematik an der Meisterschule für Bauhandwerker, und in den Semesterferien als Maurer auf dem Bau arbeitete.

Vorwort

Rußland, das heißt die Sowjetunion, ist seit dem Ende des letzten Krieges in aller Munde. Unendlich viel Törichtes und wenig Gescheites wird geschrieben, geredet oder im Bild gezeigt, um sich mit diesem Volk und Land auseinanderzusetzen. Reste Goebbels'scher Propaganda spuken in den Köpfen. Niemand weiß etwas Genaues und alle haben daher Angst vor der Sowjetunion.

Und doch gibt es Hunderttausende, die sie kennenlernten; nicht im Sturm des kriegerischen Vormarsches oder in der Panik der Rückzüge, sondern im friedlichen Aufbau, bei der täglichen Arbeit.

Es sind die deutschen Kriegsgefangenen, die jahrelang Schulter an Schulter mit russischen Frauen und Männern in Wäldern, Fabriken, Kolchosen, Mooren, Bergwerken und auf Baustellen gelebt und gearbeitet haben.

Wenn ich es daher unternehme, als einer von ihnen, ohne Ressentiments meine Erlebnisse zu schildern, so bin ich mir der Schwere meiner Verantwortung und der Schwierigkeit meines Unterfangens wohl bewußt.

Meine Arbeit ist kein Politicum im Sinne einer Polemik gegen die Sowjetunion als Staat oder gegen ihre Staatsidee, den Bolschewismus. Ich verzichte weitgehend auf die Darstellung der physischen und psychischen Gegebenheiten der Gefangenschaft in Sowjetrußland.

Ich habe aber auch nicht die Absicht, für russische Einrichtungen oder Ideen des Bolschewismus einzutreten.

Ich will der Wahrheit dienen und beitragen, ein Volk und ein Land verstehen zu lernen.

Es widerspricht meiner Absicht nicht, wenn ich hier einer Pflicht nachkomme: viele meiner Kameraden werden auch heute noch in der Sowjetunion festgehalten, noch mehr aber starben in der Gefangenschaft und werden die Heimat nimmer schauen.

Ich gedenke ihrer aller in Hoffnung und Trauer.

Sie dürfen nicht vergessen sein!

Rußland und der russische Mensch erscheinen uns rätselhaft, weil wir sie, ihre Geschichte, ihre Kultur und ihr Land nicht kennen. Die russische Gegenwart ist nur zu verstehen, wenn wir die Vergangenheit kennen. Die Geschichte des alten Rußland ist ebenso interessant und lehrreich wie unsere eigene und nicht blutiger als etwa die englische. Die russische Literatur gehört zu den bedeutendsten der Welt. Die russische Musik hat Leistungen vollbracht, die denen anderer Nationen nicht nachstehen.

Wenn wir dies alles eingehend studiert haben, dann erst sollten wir uns dem Studium des modernen Rußland - der Sowjetunion - widmen.

Vieles ist dort auch heute noch nicht erreicht, was wir längst als selbstverständlich empfinden. Doch rümpfen wir nicht die Nase, wenn Iwan irgendwo nicht mit Messer und Gabel essen kann! Die Sowjetunion hat bewiesen, daß sie eine moderne Großmacht ist; sie ist der Sieger des letzten Krieges, wenn es überhaupt einen gibt. Ebenso, wie sie damals eine gewaltige nationale Leistung aufbrachte, richtet sich heute die geballte und zentral gelenkte Kraft von über 200 Millionen Menschen darauf, die Sowjetunion stärker und mächtiger zu machen als je zuvor. An Hilfsquellen im eigenen Lande fehlt es nicht.

Ob uns die Methoden und Mittel behagen oder nicht, ob wir über Mißerfolge lächeln oder nicht, ist in diesem Zusammenhang bedeutungslos.

Der russische Mensch ist nicht mehr der Muschik von einst. Er hat die Abhängigkeit von westlichem Wohlwollen abgestreift und sich von der Bewunderung alles Westlichen weitgehend distanziert. Er hat erkannt, daß auch er Leistungen zu vollbringen vermag, wenn ihm auch der westliche Vorsprung bewußt ist.

Die patriarchalischen Typen, denen wir noch bei Gorki begegnen, sind am Aussterben. Wir tun gut daran, die Russen nicht mit Wodka trinkenden Faulenzern zu identifizieren. Sie arbeiten hart. Sie haben Lesen, Schreiben und sogar Denken gelernt. Sie spielen leidenschaftlich gerne Schach und wenn sie erzählen, entbehren sie weder des Witzes noch des Temperaments. Sie sind gerne fröhlich und singen ganz ungeniert.

Die russische Mutter liebt ihr Kind ebenso leidenschaftlich, wie die deutsche, französische oder englische. Sie wünscht ebenso inbrünstig den Frieden wie wir alle. Die Sprache der Russen weist viele Schönheiten auf. Ihre Lebensweise ist einfach, aber gesund und zweckmäßig. Sie sind wahre Meister der Improvisation, genügsam und hart im Nehmen.

Natürlich haben sie auch Fehler. Gerade deshalb sind sie Menschen wie wir alle.

Mehr als vier Jahre habe ich mit ihnen zusammen gelebt und gearbeitet. Ich will sie schildern wie sie wirklich sind. Manches Menschliche wird neben dem Sachlichen zu sagen sein. Oft war es nicht leicht, das Menschliche durch den Stacheldraht zu erkennen. Wir mußten erst lernen, durch ihn hindurchzusehen.

Und so begann es:

Tscherepowez

Am 17.September 1945 führte man uns aus dem Gefangenenlager Pirna heraus und in Güterwagen hinein, ich kam mit 41 Mann in einen alten italienischen Zwölftonner. Alle Luken waren bis auf eine zugenagelt. Es war ein heißer Tag. Am 17.September 1945 führte man uns aus dem Gefangenenlager Pirna heraus und in Güterwagen hinein, ich kam mit 41 Mann in einen alten italienischen Zwölftonner. Alle Luken waren bis auf eine zugenagelt. Es war ein heißer Tag.

Etwa drei Wochen später lud man uns in Kowel um in russische Fünfzigtonner, immer 90 Mann in einen.

Es begann merklich kälter zu werden.

Am 18.Oktober verließen wir unseren Zug, draußen lag Schnee.

Die Fahrt von 31 Tagen hatte ihr Ende gefunden.

Sie war ein einziges großes Leiden gewesen.

Unsere Füße trugen uns nur noch unter Aufwand der letzten Energie zum Lager, drei Kilometer weit.

Sechzehn Kameraden marschierten nicht mehr mit uns ein. Einzeln schleusten uns die Russen durch das Lagertor und verteilten uns in Baracken. Jeder hatte etwa fünfzig Zentimeter Pritschenplatz für sich. Nur wenige Gefangene erwarteten uns, sie waren begierig, Nachrichten aus Deutschland zu hören, waren sie doch zum Teil schon sehr lange in Gefangenschaft.

Unsere Unterkunft war mehr als dürftig.

Als Pionierlager erbaut und seit langem unbenützt, entbehrte sie der wichtigsten Voraussetzungen, um einige tausend Menschen aufzunehmen. Es gab keine Wasserleitung. Das Wasser zum Kochen wurde Tag und Nacht mit primitiven Handschlitten in Fässern vom nahen Fluß geholt. Die Fenster besaßen zum großen Teil keine Scheiben, wir dichteten sie mit Scherben, Pappe oder Lumpen ab. Eine Beleuchtung gab es nicht. Erst nach und nach bauten wir uns aus alten Blechbüchsen oder Flaschen Lampen, die Dochte wurden aus Decken geschnitten und als Brennstoff diente eine Art Petroleum, Kerosin genannt. Gelegentlich verwendeten wir auch Benzin, man mußte ihm allerdings Salz zusetzen, sonst gingen die Lampen hoch. Der Qualm war derart, daß man morgens beim Husten oder Spucken schwarze Klümpchen von sich gab. Anfangs stand uns nur für jeden Gang eine Lampe zur Verfügung. Lange Pritschen zogen sich zweistöckig an den Wänden, in der Mitte doppelt Kopf an Kopf, durchgehend hin. Etwa 300 Mann hausten in einem Raum. Als Kopfkissen diente der Rucksack, sofern vorhanden. Mit irgend einer Decke oder Mantel deckte man sich zu.Die Matratze war aus Brettern.

Es gab einen Speisesaal, zwei Küchen, eine Sauna, ein Lazarett und viele Unterkunftsbaracken. Durch den mehrfachen und von Wachtürmen unterbrochenen Stacheldrahtzaun konnte man die russische Kommandantur, die Garnison und die Magazine betrachten. Zunächst ging alles etwas drunter und drüber, doch bald hatten unsere Gastgeber mit deutscher Hilfe System in ihren Laden gebracht. Damals befanden sich etwa 2 000 Deutsche im Lager. Eine deutsche Lagerkommandatur existierte, man bildete Bataillone und Kompanien.

Die Verpflegung bestand aus Suppe, dreimal täglich etwa 3/4 Liter. Sie war dünn und meist aus Kraut, getrockneten Brennesseln, Hülsenfrüchten oder ähnlichem hergestellt. Geringe Mengen von Fleisch oder Fisch verkochte man darin. Täglich einmal 300 g Brei, "Kascha" genannt, ergänzte die warme Verpflegung. Er war dicker und bestand aus Graupen, Kraut, roten Rüben, Mais, Hirse oder Mehl. 600 g feuchtes Schwarzbrot, etwas Zucker, Fett und Tabakwaren bildeten unsere übrigen Genüsse, wobei Offiziere von den letzteren drei Zuteilungen etwas mehr als Mannschaften bekamen, diese dafür mit Gemüse und Fisch besser gestellt waren. Fisch lieferte man uns auch eingesalzen roh, zuweilen ausgezeichneten Lachs, zeitweise aber auch Stichlinge, die den meisten ungenießbar erschienen.

Die Rote Armee kennt vier verschiedene Verpflegungssätze, zum Unterschied von der ehemaligen Deutschen Wehrmacht, bei der es nur einen einzigen gab.

Sehr bald wußten wir auch, wo wir uns befanden. Die nahe Stadt hieß Tscherepowez, zu deutsch "Schädelstätte"; kein sehr ermutigender Name für uns. Jahre später erst erhielt dieser Name seinen besonderen Sinn.

Der Ort mochte etwa 40 000 Einwohner zählen und war fast vollkommen aus Holz gebaut. Nur wenige Steingebäude lagen unregelmäßig verstreut, so der Bahnhof, das Stadtlazarett und einige Verwaltungs- oder Parteibauten. Das Stadtlazarett zeigte von vorne eine pompöse Front mit hohen Betonsäulen, die Rückseite war ohne Putz, die Fenster glichen denen im Lager. Die Bauweise war überall sehr weitläufig, die Straßen besaßen nur teilweise Pflaster aus Kopfsteinen und waren holprig.

Es gab auch eine Art Erholungspark, dessen markanteste Errungenschaften zahlreiche große Gipsbüsten verdienstvoller Männer der neuen Zeit und ein hoher Stahlturm zur Ausführung von Fallschirmabsprüngen, wie ich dergleichen auch in Südfrankreich gesehen, waren. Am Nordrand der Stadt lag der Pferderennplatz, "Hippodrom" genannt. Im Sommer sahen wir häufig das Morgentraining der Pferde.

Ein Fluß, die Scheksna, begrenzt das Stadtgebiet im Westen und Süden, nur ein kleiner Ortsteil liegt jenseits, ebenso der Flugplatz. Die Scheksna ist infolge Stauung etwa 600 - 800 m breit und wird im Sommer von vielen Dampfern und riesigen Flößen befahren. Wir konnten später oft deutsche Spree- und Haveldampfer und Schleppkähne, offenbar Kriegsbeute oder Reparationsgut, beobachten. Das Land ringsum ist leicht wellig, der Wald weit entfernt.

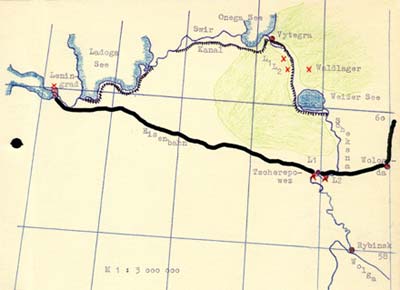

Tscherepowez liegt an der Bahnlinie Leningrad - Wologda, letzteres ist die Hauptstadt des gleichnamigen Gebietes, das sich seit Jahrhunderten bis auf den heutigen Tag zur Verschickung mißliebiger Personen und von Verbrechern ausgezeichnet eignet.

Sehr bald begann unsere Arbeit.

Sie diente zunächst dem Ausbau des Lagers und der Winterfestmachung. Wir schleppten Kartoffeln, die seit Wochen im Freien an unserem Ausladeplatz lagerten und vom Frost längst in Steine verwandelt waren, täglich dreimal in Säcken drei Kilometer weit zum Lager, bei jedem Gang etwa 30 Pfund. Bewacht wurden wir von Ungarn, Gefangenen gleich uns, und einem Russenior Die Ungarn nahmen eine Sonderstellung ein, da sich offenbar in ihrer Heimat Verhältnisse anbahnten, die den Russen eine solche Behandlung empfahlen. Sie wohnten für sich und distanzierten sich weitgehend von uns.

Ebenso vertraten etwa 150 Spanier ihre Nation. Es handelte sich teilweise um Rotspanier, die seinerzeit zur Ausbildung nach Rußland, doch nicht mehr zurechtgekommen waren, um Franco den Sieg zu entreißen. Zum anderen Teil hatten sie der "Blauen Division" Francos, die auf deutscher Seite gegen Rußland gekämpft hatte, angehört.

Auch die Spanier nahmen Sonderstellungen, zum Teil sehr übler Art, ein. Als sich später das Lagerleben eingelaufen hatte, lieferten sie der deutschen Fußballmannschaft - bestehend aus Küchenpersonal und Leuten, die nicht arbeiteten, dafür aber gut aßen, - spannende Kämpfe von großartigem Format, wahre Länder - kämpfe.

Wir armen Robotschniki konnten nur zuschauen.

Wir schleppten Holzstämme vom Fluß herauf, fuhren Wasser und mußten im November, als dem Lager das Holz ausging, schon um 06.00 Uhr ausrücken, 16 Kilometer weit marschieren, im Wald Birken schlagen und auf Schultern oder klobigen Schlitten herbeischaffen. Gegen 21.00 Uhr rückten wir wieder ein und bekamen unser "Essen".

Das Klima machte uns arg zu schaffen. Jähe Temperaturwechsel innerhalb weniger Stunden zehrten an unserer schwachen Gesundheit. Es kam vor, daß um 22.00 Uhr 30 Grad Kälte herrschten, während beim Aufstehen am folgenden Morgen das Wasser von den Dächern lief, um einige Stunden später wieder zu Eis zu erstarren. Ein eisiger Wind strich beständig über die ebene Fläche, auf der das Lager erbaut war, und steigerte sich häufig zum Schneesturm, wie ihn viele Deutsche als Soldaten an der Front kennenlernten.

Es mag gegen Ende November gewesen sein, als wir Zuwachs bekamen. Wohl 1 500 neue Kameraden zogen ein. Voraus marschierten 18 deutsche Generale in Uniform, in jeder Hand einen Koffer. Man hatte sie von einer Wolgainsel bei Rybinsk hergebracht. Bald begann die regelmäßige Arbeit.

Ein Arbeitskommando aus Freiwilligen in Stärke von 30 Mann sollte in der Stadt arbeiten. Ich meldete mich, um aus der trostlosen Lagerathmosphäre fortzukommen.

Gegen 07.30 Uhr verließen wir das Tor, es war dunkel, nur der Schnee leuchtete. Es ging in Richtung auf die Stadt, an Hippodrom und Kulturpark vorbei zum Fluß hinunter. Ein Posten begleitete uns.

Er war sehr nett, sang oft laut und drückte zu unseren Gunsten jederzeit ein Auge zu. Die Menschen in der Stadt schauten uns neugierig an und nach.

Die kleinen Buben riefen "Friiitz! Friiitz!", den Spitznamen für die Deutschen. Bald aber gaben sie diesen Namen auf und wir hießen "Kamerad."

Am Flusse neben einer kleinen Hütte, in der es auch mit seiner Familie wohnte, erwartete uns ein gemütliches und ziemlich ärmlich gekleidetes Männlein. Es stellte den Aufseher des Holzplatzes dar, an dem wir arbeiten sollten. Keiner von uns verstand mehr, als ein paar russische Brocken, und so gestaltete sich die Verständigung nicht ganz einfach. Wir blickten auf den zu gefrorenen Fluß, kein Holz war zu sehen, außer dem bereits am Ufer ordentlich gestapelten. Das Männlein führte uns aufs Eis und da sahen wir, was uns bevorstand. Tief im Eis steckten riesige Flöße, wir sollten sie herausholen, zum Ufer transportieren und stapeln.

Wir gingen ans Werk.

Da eine mörderische Kälte herrschte und wir zudem nur recht schäbige Lederschuhe trugen, machten wir erst einmal ein anständiges Feuer am Ufer, an dem wir uns abwechselnd wärmen konnten. Das Aufbrechen des Eises war eine harte Arbeit, zumal ein Wind über die freie Eisfläche pfiff, der ein Stehen nicht zuließ. Unser kleiner Russe zeigte uns verschiedene Kniffe, vor allem, als es galt, die noch fest verbundenen Flöße im Wasser auseinanderzunehmen. Natürlich dauerte es nicht lange, bis der erste im Wasser lag. Der alte Schafpelz, mit dem jeder ausgestattet worden, gefror im Nu zu Stein. Unser Männlein brachte den Getauften sofort weg in ein nahegelegenes Haus, das eine Maschinenstation enthielt. Dort konnte er sich erwärmen und sein Zeug trocknen. Unser Posten saß indessen gemütlich am Feuer und unterhielt sich mit den Kameraden, die sich dort aufwärmten. Niemand trieb uns an und wir hatten wenigstens eine Aufgabe, bei der man sah, was geschah. Das Lager mit seiner Trostlosigkeit war bis zum Abend entschwunden.

Mittags führte man uns in ein größeres Gebäude, dort gab es eine Werkskantine und für uns einen Teller Suppe. Zahlreiche Russen aßen um uns herum und man lernte sich kennen. Die ersten Gespräche spannen sich an, niemand begegnete uns feindselig. Nach dem Essen ging die Arbeit weiter.

Unsere Flöße bestanden fast nur aus Stämmen von 2 oder 4 m Länge.

Teilweise wiesen sie beachtliche Durchmesser auf. Mittels Drahtschlingen zogen wir sie übers Eis und stapelten sie am Ufer. Nach achtstündiger Arbeitszeit ging's "heimwärts." Im Lager erhielten wir unser Mittag- und Abendessen.

Dieses Kommando dauerte an die vier Wochen. Bald trieben wir mit unserem Posten und dem Aufseher einen schwunghaften Tauschhandel. Das Lager lieferte monatlich jedem Mann loo g Seife, die wir jedoch nie aufbrauchten, da wir uns nur mit Schnee waschen konnten. Bei der Zivilbevölkerung war Seife sehr knapp. Mancher besaß auch noch Gegenstände aus Deutschland, soweit sie nicht den zahlreichen Filzungen zum Opfer gefallen waren. Die Russen boten Brot. Wir lernten bald zahlreiche russische Wörter gebrauchen. Grammatik war nicht wichtig, Hauptsache, man verständigte sich. Gelegentlich sahen wir Frauen auf der Straße weinen, wenn unser nicht sehr imposanter Zug vorbeikam. Es mögen Volksdeutsche gewesen sein, deren man Tausende aus dem von den Amerikanern geräumten Thüringen in dieses Gebiet schaffte. Wir lernten später noch viele persönlich kennen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß russische Frauen Mitleid mit uns hatten. Oft versuchte man uns zu trösten mit den bald geflügelten Worten: "Skoro domoi!" ("Bald nach Hause!"). Wir hörten es jahrelang.

Nun begannen wieder die verfluchten Holztouren. Jeden zweiten Tag stapften wir 32 km weit durch den Schnee und holten auf unbeholfenen Schlitten Holz aus den Wäldern. Der dortige Wald machte einen sehr verwilderten Eindruck. Anfangs überließ man uns das Ausmaß der Last, doch bald gab es eine "Norm"; sie betrug 1,2 m3 für jeden Schlitten. Acht bis zwölf müde Gestalten spannten sich davor.

Kleine Patrouillen von Rotarmisten begegneten uns des öfteren. Auf kleinen Schlitten führten sie sehr praktische Feldküchen mit sich.

Manchmal reichten die Schlitten nicht aus, dann traf es einen, zusammen mit einem Kameraden einen Zweimeterstamm zum Lager auf den Schultern zu tragen. Immer waren einige hundert Leute unterwegs, ein langer, trauriger Zug.

Die Arbeit war bitter hart.

Die Straße, der wir ein Stück folgen konnten, verlief auf dem hochgelegenen Ufer der Scheksna und war an vielen Stellen hoch mit Schnee verweht. Ein Glück, daß dieses Kommando mit russischen Filzstiefeln - "Walinki" - ausgestattet worden war. Diese Fußbekleidung ist außerordentlich praktisch und warm. Die Stiefel sind aus 4 - 7 mm dickem Filz gepreßt und bestehen aus einem Stück. Sie passen sich dem Fuß sehr schnell an und erlauben ein sicheres und bequemes Gehen. Innenträgt man Fußlappen, da Strümpfe kaum bekannt sind und sich auch sehr schnell durchwetzen würden. Die Walinki dürfen nicht nass werden. Die Russen ziehen sie stets vor der Tür aus und klopfen sie mit einem kleinen Reisigbesen ab. Erst dann werden sie am Ofen getrocknet. Besonders nett sehen sie an den Kindern aus. Die kleinen Iwans fahren in ihnen sogar Ski, sie brauchen auch keine Bindung, ein Stück Strick um die Ferse tut's auch.

Solche Stiefel kosteten 1949 in einfacher Ausführung etwa 60 Rubel. Bessere, mit Leder verarbeitet, kamen auf über 100 Rubel. So kam Weihnachten 1945 heran.

Der Heilige Abend bescherte uns als Hauptgabe 52 Grad Kälte. Die Innentüren des Windfangs waren dick mit Eis bedeckt. Im Raum mochten l0 Grad unter Null herrschen. Seit Wochen schliefen wir in allen verfügbaren Lumpen, Walinki an, Pelzmütze auf. Unsere Feier war mehr als armselig.

Am Tannenbaum brannten einige Kerosinlichter, die bald erloschen. Sonst hatten wir nichts als Hunger.

Einige Tage vorher hatten wir Postkarten vom Russischen Roten Kreuz erhalten, die meisten schrieben sie am Heiligen Abend. Es war unser Geschenk.

Anfang Januar kam ein Transport von 400 Mann in ein Lager auf der Westseite der Stadt, unter ihnen auch ich. Es war ein ausgesprochenes Arbeitslager. Die Baracken waren klein und eng. Pro Mann trafen 36 cm Liegebreite auf der Pritsche. In jedem Raum aber gab es eine elektrische Lampe.

Sonst unterschied sich das neue in nichts vom alten Lager, nur war hier alles noch enger und beschwerlicher.

Schon am nächsten Tag ging es zur Arbeit. Wasserleitungsbau in der Stadt. Der sehr lange Graben hatte eine Tiefe von etwa 4 m und eine Breite von 0,9 m. Nach jeweils 7 - 8 m kam immer ein massives Stück von 3 m Länge.

Unsere Aufgabe bestand darin, in diese massiven Stücke in Höhe der Grabensohle Tunnels von dem Durchmesser der zu verlegenden Rohre zu meißeln. Die Erde war hart gefroren und so schwer zu bearbeiten, wie gewachsener Fels. Als Werkzeuge dienten uns große, schwere Vorschlaghämmer, die man kaum allein heben konnte, und riesige Meißel von 4 - 5 kg Gewicht. Mittels einer Drahtschlinge hielt einer den Meißel, der andere schlug darauf. Es war überaus beschwerlich, zumal wir 8 Stunden nicht aus den Löchern kamen, kein Mittagessen erhielten und meist 25 - 30 Grad Frost herrschten. Der Wind wehte dauernd feinen Schneestaub von oben herunter.

Bei jedem Schlag sprang ein Stückchen von Daumengröße weg. Wir waren Nachfahren des Sisyphos geworden.

Das ging so lange, bis ich an beiden Handgelenken eine schwere Sehnenscheidenentzündung hatte. Die Gelenke gaben beim Abbiegen Geräusche von sich, als seien sie mit Sand gefüllt, und schmerzten sehr. Das war auch für die Russen ein Grund, mir eine andere Arbeit zu geben. Doch kam ich vom Regen in die Traufe. Das neue Projekt trug die Nummer 61. Nummern spielen dortzulande eine erhebliche Rolle. Es war immerhin ein großer Vorteil, daß der Weg zur Arbeitsstelle nur eine Viertelstunde betrug. Vom Ufer der Scheksna herauf zur Höhe sollte ein tiefer und breiter Graben in mehreren Stufen ausgehoben werden. Man wollte später in einer Rohrleitung, die ein Elektrizitätswerk speiste, Wasser zum Fluß ableiten. Erschwerend wirkten der Frost und das Grundwasser. In etwa 6 m Tiefe versuchten wir, mit Hammer, Meißel und Brechstangen , sowie recht armseligen Handpumpen Gestein und Grundwasser Herr zu werden; man fing auch hier wieder an, bestimmte und für uns sehr hohe Arbeitsleistungen zu fordern.

Quer zum Projekt verlief eine eingleisige Bahnlinie, unter der hindurch wir eine Art Tunnel für die Rohrleitung schufen. Kam ein Zug, so fuhr er im Schneckentempo über die Arbeitsstelle und wir konnten sehen, daß der Lokomotivführer meist eine Frau war. Äußerlich war das nicht leicht zu unterscheiden. Die Damen waren dick in die sehr praktische russische Winterbekleidung Wattejacke, Wattehose und Pelzmütze - eingepackt, von Haaren sah man meist nichts. Der Ruß tat das Seine, um sie kaum erkennbar zu machen.

Geheizt wird in diesen Gegenden nur mit Holz, da Kohlen nicht zur Verfügung stehen.

Jeden Morgen begann das gleiche Lied: die von den Vortagsarbeiten doch etwas weichere Erde war zu Stein gefroren und der Graben mit Wasser vollgelaufen. Es wurde also laufend gepumpt. Anschließend schwangen wir unsere sehr schweren Werkzeuge bis zum Mittag, um nach einer dreiviertelstündigen, in einem Barackenraum verdösten Pause,ohne Essen bis zur Erfüllung unserer achtstündigen Arbeitszeit weiterzuschuften. Auf dem Heimweg nahmen wir noch zu zweien einen Zweimeterstamm vom Holzplatz am Fluß mit ins Lager. Die Wegverhältnisse waren sehr schlecht, besonders als im März der Schnee zu tauen begann.

Zu dieser Zeit zog ich mir erneut eine recht schmerzhafte Sehnenscheidenentzündung zu und konnte daher mit einem Transport nicht Arbeitsfähiger ins Lager 1 zurückkehren. Bei der umgehen den Arbeitsgruppenuntersuchung reihte mich die russische Ärztin in die Gruppe 3 ein.

Hier ist zu erklären, daß es für uns, je nach Gesundheitszustand, 4 verschiedene Arbeitsgruppen gab: eins = sehr guter Gesundheitszustand, Arbeitszeit 8 Stunden; zwei = guter Gesundheitszustand, Arbeitszeit 8 Stunden; drei = mäßiger Gesundheitszustand, Arbeitszeit 6 Stunden; vier = schlechter Gesundheitszustand, Arbeitszeit 2 Stunden.

Die letztere Gruppe hieß auch "o.K." ("ohne Kommando") und leistete Lagerarbeit.

Die Einstufung erfolgte auf eine für uns sehr originelle Weise: war es uns in der ersten Zeit sehr peinlich, nackt vor die russischen Ärztinnen, die oft jung und mitunter auch hübsch waren, hintreten zu müssen, um unsere nicht eben olympischen Körper vorzuzeigen, so hatte der weitere Gang der Dinge lange Zeit eine außerordentliche Peinlichkeit für uns an sich. Die Ärztin genierte sich nicht, uns in die Gesäßbacken zu kneifen und darnach - vermutlich nach der Menge des dabei erwischten Fleisches - ihren Spruch zu fällen. Meist wurden auf diese erstaunliche Weise auch die Brust-, Arm- und Beinmuskeln geprüft. Mit den Jahren gewöhnten wir uns an die originelle Sitte und legten ihr bald einen drastischen Namen zu.

Die nächsten Wochen vergingen bei leichteren Zimmererarbeiten am Neubau eines zweistöckigen Wohnhauses, dessen Außenwände aus schweren Stämmen bereits errichtet waren. Wir konnten bei dieser Gelegenheit die große Geschicklichkeit der wenigen russischen Arbeiter bewundern, mit der sie ihre einfachen Werkzeuge, vor allem das Beil, handhabten. Mit der Zeit lernten wir eine Menge von ihnen. Es fiel uns auf, daß nirgends trockenes und wie bei uns gelagertes Bauholz zu sehen war.

Wir hatten Zwischenwände einzuziehen. Von einem Stapel Bretter suchte man sich passende aus und schälte die Rinde mit dem Spaten ab. Hierauf wurden die Bretter mit dem Beil so gespalten, daß sie mehrere Risse in der Längsrichtung aufwiesen, doch nicht in Teile zerfielen. Als Schutzimprägnierung verwendete man eine Lösung aus Wasser und einem gelben Pulver, mit der man die Bretter beiderseits bestrich. Sie wurden in diagonaler Richtung an senkrechte und reichlich unregelmäßig starke Hölzer genagelt, in die Spalten klemmte man kleine Hölzchen, um das spätere Haften des Mörtels zu erleichtern. In gleicher Weise entstanden die Decken.

Auf diese Bretterflächen nagelte man dünne Latten, etwa 50 cm lang, sie bildeten ein Gitter. Auch sie, bestanden in der Regel aus frischem Holz. So sahen die Putzträger aus. Auf sie kam der Mörtel. Überwiegend wurde in dieser Gegend und bei solchen Bauten Lehm verwendet, der mit Kalk und Sand vermischt ward. Leider konnte ich diese für unsere Verhältnisse ganz angenehme Arbeit nur einige Wochen verrichten, da ich bei der nächsten allmonatlichen Arbeitsgruppenuntersuchung zwar Dreier blieb, doch mit einem neuen Kommando wiederum in das Lager 2 zu leichten Arbeiten, wie es hieß, wandern mußte.

Dieser Umzug war stets sehr unangenehm.

Allein der Marsch über 7 km strengte, obwohl wir nur wenig Gepäck besaßen, sehr an. Hinzu kam immer die Ungewißheit, welche Verhältnisse einen erwarteten. Und schließlich erhöhte ein gewisses stures Beharrungsvermögen zu einmal gewohnten Lebensumständen das Unbehagen.

Die ersten Tage vergingen bei Umgrabungsarbeiten, die der Anlage eines Gemüsegartens dienten, aus dem das Lager sich versorgen wollte. Doch bald wechselte das Kommando und ich geriet in ein Sägewerk am Fluß, das hauptsächlich Eisenbahnschwellen schnitt. Die oft sehr schweren, weil feuchten Schwarten hatten wir vom Gatter abzutransportieren und zu stapeln.

Günstig war nur, daß es allmählich wärmer wurde und uns keine Arbeitsnorm vorgeschrieben war. Auch hier gab es eine Mittagspause ohne Essen, das bekamen wir abends im Lager nach. Ich war recht froh, als ich nach etwa einer Woche mit zwei anderen Kameraden zur Versorgung des Gatters mit Rundlingen abgestellt wurde. Wir hatten die auf zwei Meter geschnittenen Stämme, die Durchmesser bis zu 8o cm aufwiesen, auf einer aus Langstämmen gebildeten Rollbahn bis zu 70 m weit heranzurollen. Dabei ging es einmal rechtwinkelig um eine Ecke und am Ende der Bahn eine schiefe Ebene hinab zum Gatter.

Sehr bald merkten wir, daß es garnicht so leicht war, diese einfach scheinende Aufgabe zu bewältigen. Laufend brachten Loren von zwei Seiten die Stämme heran. Wir waren abhängig vom Tempo des Gatters. Die Rollbahn wurde immer schlechter, da sie auf Schnee gebaut war. Ausbesserungsarbeiten hielten uns auf. Es gab mehrere Debatten mit dem Meister, der nicht begreifen wollte, daß wir erst eine gute Bahn brauchten, ehe wir mit dem Gatter wieder Schritt halten konnten. Er schien überhaupt kein Freund der Deutschen zu sein; denn an anderer Stelle mißhandelte er einen von uns, jedoch trat unser Wachtposten sehr energisch für uns ein. Wenn dann einmal etwas länger gearbeitet werden sollte, rückte er ohne Rücksicht auf das Geschimpfe des russischen Meisters mit uns ab. Erst als die Bahn unter dem tauenden Schnee restlos zusammenbrach, bequemte sich der Mann, sie vernünftig herzurichten.

Wie überall arbeiteten auch hier Frauen und Mädchen mit uns. Häufig unterhielten wir uns mit ihnen. Ihre ersten Fragen waren immer, ob wir eine Frau hätten, ob Kinder zu Hause seien, welchen Beruf wir daheim ausübten und dergleichen mehr. Wenn dann einer ein mit viel Glück gerettetes Photo zeigte, bestaunten sie es und reichten es herum. Neue Fragen ergaben sich: wie alt Frau und Kinder seien, ob sie noch alle lebten - was wir teilweise selbst nicht wußten - und wovon sie lebten.

Die russischen Männer interessierten sich mehr für berufliche, militärische und politische Dinge. Sie boten uns von ihrem Tabak, "Machorka" genannt, an. Dieser ist ein krümeliges Zeug und sieht aus, wie getrocknetes Holundermark. Er riecht stark und wird, sehr geschickt in Zeitungspapier eingewickelt, geraucht, wobei er den Anfänger fürchterlich im Halse kratzt.

Doch gewöhnten wir uns schnell an seinen süßlichen Geschmack und rauchten ihn bald auch nur aus Zeitungspapier, da er mit diesem wirklich am besten schmeckte.Manche Zeitungen verwenden ein eigenes Papier, damit man es gut rauchen kann; so die "Prawda" und die "Iswestija".

Zwischendurch hatten wir einige Tage hindurch Güterwagen aus einem Magazin mit Korn zu beladen, eine sehr staubige und anstrengende Arbeit. Die Russen aßen mittags in einem Schuppen ihr einfaches Mahl: eine Art Gemüsesuppe, Kascha und Brot. Auch wir bekamen etwas. Die Leute waren freundlich zu uns und betrachteten uns durchaus als Arbeitskameraden.

Eines Abends wurden wir im Lager geimpft. Die ziemlich große Spritze enthielt 5 verschiedene Seren und hatte bei vielen Fieber im Gefolge. Gespritzt wurde in den Rücken, was man natürlich am nächsten Tag bei der Arbeit sehr stark fühlte. Eine Reihe von uns konnte am Nachmittag nicht mehr arbeiten, unter ihnen auch ich. Der "deutsche" Kommandoführer versuchte vergeblich uns zu zwingen und meldete abends beim Einrücken dem deutschen Hilfsarzt, einem Österreicher, wir hätten die Arbeit verweigert und er verlange unsere Bestrafung. Der Doktor schmiß ihn raus und untersuchte uns. Ich hatte 39 Grad Fieber.

Nicht lange danach zog ich mir eine fiebrige Erkrankung zu, die Temperaturen waren sehr hoch. Es gelang mir erst nach einigen Tagen krankgeschrieben zu werden, als ich abends beim Abzählen nicht mehr von der Pritsche klettern konnte. Ich kam ins Lazarett, das sich im Lager befand.

Es bestand aus einer langen Baracke mit nur wenigen Fenstern. Im Innern zogen sich an den Wänden in Vierergruppen Pritschen mit zwei Stockwerken hin, die aber meist mit 6 Mann belegt waren. Die Wände über den Kopfenden wiesen große blutige Flecken auf, die von zerquetschten Wanzen herrührten. Jede Spalte der Pritschen wimmelte von ihnen. Der Frühling und die Wärme in der Baracke regten die lieben Haustiere zu erhöhter Aktivität an. An eine Abwehr war nicht zu denken. Unsere Handgelenke und Hälse waren jeden Morgen arg zerbissen.

Die Verpflegung unterschied sich qualitativ sehr von der gewöhnlichen, sie war besser. Täglich inspizierte die russische Ärztin, eine gutaussehende und junge Frau, das Lazarett. Deutsche Ärzte, Gefangene gleich uns, assistierten ihr.

Ich bekam Medikamente und schon nach wenigen Tagen sank das Fieber.

Man entließ mich.

Wieder ging es zur Arbeit.

Die Wege hatten sich mittlerweile in Morast verwandelt und wir hatten mit unserem schlechten Schuhwerk von morgens bis abends nasse Füße. Ich arbeitete wieder im Sägewerk. Nicht lange darauf, als wir uns tagelang mit besonders schweren Stämmen plagen mußten, fingen meine Handgelenke wieder an zu knacken und zu schmerzen. Ich meldete mich kank und blieb tagsüber im Lager. Zu dieser Zeit gab es bereits Lektüre. Sie bestand meistens aus politischen Schriften der führenden Männer der Sowjetunion und aus einzelnen klassischen Werken der russischen Dichtklunst. Auch einzelne deutsche Dichter waren vorhanden, so Heinrich Heine. Ich vertrieb mir also die Zeit, so gut es ging. Täglich mußte ich zur Untersuchung, wobei die russische Ärztin immer probierte, ob meine Handgelenke noch knackten. Ich traf Vorsorge, daß sie immer knackten. In diese beschaulichen Tage platzte die Nachricht, es gehe in den nächsten Tagen ein Transport von Nichtarbeitsfähigen ins Lager 1 zurück. Ich hatte Glück und kam mit weg. Zu dieser Zeit, es war der 9. Mai 1946, gelangte auch die erste Post aus Deutschland ins Lager. Wir spürten dieses lächerlich dünne Band zur Heimat sehr stark und fühlten uns weniger verlassen.

In einem wahren Schneckentempo marschierten wir an besagtem Tag in unser erstes Lager zurück. Hinter den Scheiben mehrerer Häuser sahen uns weinende Frauen nach.

Als wir das Lagertor passiert hatten, waren wir alle froh; denn hier war es doch geräumiger und die Arbeitsbedingungen waren nicht ganz so hart. Schon am nächsten Tag fand die Arbeitsgruppenuntersuchung statt, ich wurde "o.K." geschrieben und zog in eine der beiden Baracken, die den Arbeitsunfähigen vorbehalten waren. Die Pritschenreihen waren dort nicht so lange wie in den anderen Baracken und so hatten die Räume ein etwas freundlicheres Aussehen. Nach einigen Tagen wurden sogar Strohsäcke und weiße Kopfbezüge geliefert. Wir stopften sie mit Stroh aus und fühlten uns wunderbar wohl. In unserer Abwesenheit hatte man auch eine Wasserleitung angelegt und man konnte dort nach langem Anstehen ein Kochgeschirr voll Wasser ergattern.

Es hatte zu reichen für eine gründliche Toilette, Geschirrspülen und große Wäsche.

Abends nach der Arbeit fanden in den Baracken Vorträge statt, es gab Lektüre, kurz, man konnte sich etwas erholen. Gerüchte, von uns "Parolen" genannt, gediehen hier besonders.

Nach einiger Zeit wurde mir das ewige Nichtstun zu langweilig und ich meldete mich in die Holzschuhmacherei. Die Arbeitszeit betrug 6 Stunden. Die Holzsohlen wurden fertig anscheinend aus einem anderen Kriegsgefangenenlager geliefert. Wir hatten die restlichen Teile und die fertigen Schuhe herzustellen. Als Material dienten uns hauptsächlich deutsche Tornister, deren einige die Jahreszahl 1871 trugen; alle stammten aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg. Als Arbeitsnorm galten 6 Paar Schuhe, man konnte sie bei einiger Geschicklichkeit erfüllen.

Bei der nächsten Untersuchung wurde ich wieder Dreier, blieb aber in der Werkstätte, bis mangels Material die meisten von uns zu anderen Kommandos gesteckt wurden.

Nach einigen kleineren Kommandos landete ich bei der Dachdecker-Brigade, die derzeit das ganze Lager mit neuen Dächern aus Teerpappe und Holzschindeln versah. Diese Arbeit war bei schönem Wetter erträglich. War keine Pappe da, so erzeugten wir Schindeln. Eine selbstgebaute Maschine half uns dabei. An einem großen schweren Eisenrad waren exzentrisch in Richtung der Achse Holzstangen befestigt, die am anderen Ende auf Pfosten beweglich gelagert waren. Das Rad konnte so durch je vier Mann bewegt werden. Eine lange Eisenstange ebenfalls exzentrisch gelagert bewegte sich senkrecht zur Achse hin und her. Sie trug an ihrem anderen Ende ein großes Messer, das in dem Ausschnitt einer Eisenplatte erschien und verschwand. Ein Mann drückte vorbereitete Holzklötze auf das Messer, das von diesen die Schindeln abspaltete. Wir stellten, nachdem wir eingearbeitet waren, bald mehr als zehntausend Schindeln täglich her. Neben uns wurden auf eigenartige Weise Bretter gesägt. Auf einem etwa 2,5 m hohen Gerüst lag ein Stamm horizontal. Ein Mann stand über diesem Stamm auf dem Gerüst, ein anderer unter ihm auf dem Boden.Beide bewegten senkrecht eine lange Säge und zerschnitten den Stamm in Bretter.Es war eine außerordentlich anstrengende Arbeit.

Unsere Schindeln wurden nach richtiger Dachdeckermanier verarbeitet.

Die Nägel lieferte ein anderes Kommando im Lager, das sie aus Stacheldraht fertigte. Überhaupt geschah in dieser Zeit eine Menge um das Lager wohnlicher und gegen die Einflüsse des kommenden Winters fester zu machen. Die Außenwände wurden mit Lehm verputzt, die nötigen Stuckleisten stellten wir von Hand selbst her. Nur an Glas fehlte es vollkommen.

Vor dem Lager entstand ein großer Gemüsegarten nach deutschem Muster und die vorbeikommenden Russen staunten darüber nicht schlecht. Eine Lagertischlerei war entstanden, die vor allem für die russischen Offiziere Möbel und anderes Gerät anfertigte. Diese Herren waren sehr arm mit Kind und Kegel angekommen und hatten meist nur ein altes Eisenbett und einige wenige Habseligkeiten in Säcken mitgebracht. Nun staffierten sie sich aus, billig und gut. Wir mußten öfter für sie Brennholz hacken und gewahrten, wie sie sich heranmachten.

Sonst sahen wir von den Herren im Lager nicht viel. Sie besorgten die notwendigen Maßnahmen über die deutsche Kommandantur. Auch innerhalb des Stacheldrahtes entstanden kleine Anlagen und Gärtchen.Der Winter dauert in dieser Gegend sehr lange, die übrigen Jahreszeiten drängen sich auf 5 - 6 Monate zusammen, weshalb auch der Frühling mit großer Macht einsetzt. Die Sommernächte sind sehr hell, häufig konnten wir wunderschöne Nordlichter beobachten. Blumen gedeihen nur in wenigen Sorten, ebenso Bäume und Sträucher. Die Tomaten bleiben grün. An Getreide sahen wir Weizen, Roggen, Gerste und Hafer.

Mit dem zunehmenden Sommer schälten sich auch die Russinnen aus ihren Wattegarnituren und machten einen sehr netten Eindruck, obwohl sie fast ausnahmslos schwer arbeiteten. Immer waren sie lustig, sangen oder trieben Unfug. Sie erschienen weit aktiver als die Männer. Mit uns Deutschen unterhielten sie sich gerne. Deutschland schien trotz des verlorenen Krieges nicht an Achtung eingebüßt zu haben. Eines Tages, wir schindelten gerade einen Kartoffelbunker vor dem Lager, fiel einer älteren Frau die mitgeführte Kuh auf der Straße und stand nicht wieder auf. Die Frau versuchte alles mögliche, die Kuh kam nicht auf die Beine. Mit einem Kameraden eilte ich ihr zu Hilfe. Bald stand das Tier. Die Frau verbeugte sich mehrfach bis zur Erde und bedankte sich über- schwänglich, wobei sie die alte Redewendung "gnädiger Herr" gebrauchte.

Die Lausbuben sind dort die gleichen wie hierzulande. Anfangs legten sie uns öfter herein. Sie kamen mit Säckchen voll Machorka an und verlangten Seife. Ihre Tabakportionen waren recht ansehnlich. Wir prüften sie, es war alles in Ordnung. Im Lager, nachdem die Bengel über alle Berge waren, stellten wir dann fest, daß die unteren zwei Drittel des Tabaks aus Häcksel bestanden.

Fahrräder und Motorräder sahen wir überhaupt keine, Personenwagen selten. Die überragende Rolle spielte das Lastauto. Auf ihm vollzog sich nahezu alles: Transport von Frachten jeder Art, vor allem Menschen zu und von der Arbeit, Beförderung von Särgen und vieles andere mehr.

Die Menschen sind im Vergleich zu uns arm, verfügen nur über primitiven Hausrat und dürfen nur soviel Land in Pacht haben, wie sie selbst bearbeiten können. Alles Land gehört dem Staat. Eine private Wirtschaft existiert nicht. Es gibt auch keine Bauern in unserem Sinne. Die Gemeinden sind zu Kolchosen mit gemeinsamem Stall und Fuhrpark, gemeinsamen Maschinen und gemeinschaftlicher Arbeit zusammengeschlossen. Daneben bestehen große Staatsgüter, die Sowchosen.

Oft sahen wir auch Übungen unserer Garnisonssoldaten. Sie turnten in voller Uniform, an einfachen Geräten, gingen mit aufgepflanztem Bajonett auf Puppen los oder machten Dauerläufe mit aufgesetzten Gasmasken. Obwohl die Befehlsverhältnisse andere sind, als unsere es waren, herrscht eine strenge Disziplin. In und außer Dienst verkehren Offiziere und Mannschaften sehr kameradschaftlich.

Auffällig war uns auch, daß die Männer allgemein großen Wert auf Rasur und Haarschnitt legten; Bärte sind seltener geworden, Hüte eine Seltenheit. Im Sommer wurde meist eine Sportmütze getragen, die Frauen schmückten sich mit bunten Kopftüchern. Im Winter herrscht die Pelzmütze.

Die russische Sprache, die wir uns auf eine Art psychotechnischer Methode langsam aneigneten, entbehrt nicht der Schönheit, wenn auch verschiedene Laute für uns ungewohnt sind. Zahlreiche Fremdwörter, auch aus dem Deutschen, kommen vor. Welch ein hübsches Wort haben die Russen doch für Großmütterchen; "babuschka". Wenn sie erzählen sind sie lebhaft und begleiten ihre Reden mit anschaulicher Mimik und zahlreichen Gesten.

Mehr als uns bewußt war, hatten wir schon von dem Wesen dieses Volkes in uns aufgenommen und ich kann mir vorstellen, daß ein Mensch, der jahrelang allein unter Russen leben muß, sehr bald von ihnen kaum noch zu unterscheiden ist. Mehr als uns bewußt war, hatte trotz der harten Verhältnisse dieses Land der unendlichen Weite uns in seinen Bann gezogen. Nur wer selbst dort gelebt hat, vermag die Stimmung eines russischen Romans voll zu erfühlen.

So gingen die Tage, Wochen und Monate dahin und ein neuer Winter stand bevor, von uns mit sehr gemischten Gefühlen erwartet.

Im Dezember 1946 trat ein Ereignis von einschneidender Bedeutung ein: ein Transport von 600 Mann, diesmal lauter ehemalige Offiziere, sollte nach Leningrad zum Arbeitseinsatz kommen. Ich meldete mich freiwillig, um aus dieser Gegend fortzukommen und Neues zu sehen, und wurde trotz meines mäßigen Körperzustandes angenommen. Eine Kommission aus Leningrad war da, ihr wurden wir vorgeführt. Nach dreitägiger Fahrt in verschlossenen Güterwagen lud man uns inmitten einer großen Fabrikanlage aus. Es stimmte, wir waren in Leningrad in der Fabrik "Roter Oktober". |